eventi & appuntamenti

Cava de’ Tirreni (SA). Il Quarantennale della morte di Mamma Lucia

Il quarantesimo anniversario della scomparsa di Mamma Lucia sarà ricordato a Cava de’ Tirreni con una celebrazione eucaristica e con una manifestazione show.

Il quarantesimo anniversario della scomparsa di Mamma Lucia sarà ricordato a Cava de’ Tirreni con una celebrazione eucaristica e con una manifestazione show.

Sabato 27 agosto, data precisa della ricorrenza, alle ore 20,30, Santa Messa in Duomo, celebrata da don Rosario Sessa su iniziativa dell’Associazione La Bolla Pontificia, fondata da Giuseppe Ferrigno e oggi presieduta da Antonio Russo. L’Associazione da tempo ogni anno celebra la messa, non al Duomo ma a Castello, dove ha allestito una grotta che simbolicamente ricorda l’opera di scavo e di recupero di soldati tedeschi effettuata dopo la guerra dalla nostra carissima Madre dei Caduti. Al termine della cerimonia, piccola fiaccolata verso la Chiesa di San Giacomo, per tutti ufficiosamente la “Chiesa di Mamma Lucia”, dove lei riponeva i cassetti con le salme e dove in seguito per anni tante persone si raccoglievano con lei per pregare e stare insieme.

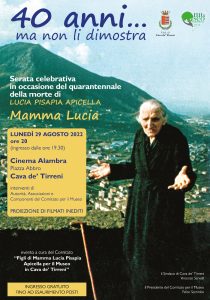

Lunedì 29 agosto, con inizio alle ore 20,00 e ingresso dalle ore 19, 30 ma fino ad esaurimento posti, il Comitato Figli di Mamma Lucia per il Museo (presieduto da Felice Scermino e composto da Annamaria e Lucia Apicella, Lucia Avigliano, Gennaro Galdo, Gaetano Guida, Alfonso Prisco, Beatrice Sparano e Franco Bruno Vitolo, che farà anche da conduttore) ha organizzato presso il cinema Alambra, in Piazza Abbro, una manifestazione show, dal titolo “Quaranta, ma non li dimostra”.

Saranno proiettati filmati inediti, anche come anteprima e come tempo supplementare; sarà evidenziato con documenti vari, testimonianze e poesie, il grande impatto mediatico di Mamma Lucia che è ancora vivo anche in Germania, pur dopo ottant’anni; si parlerà di Salerno 1943, il caposaldo di San Liberatore, il grande, epocale volume curato da Francesco Lamberti che ripercorre anche con documenti originali (di origine tedesca) lo Sbarco di Salerno minuto per minuto e parla in dettaglia della Battaglia di Cava e propone anche l’elenco dettagliato di tutti i caduti, specificando quelli recuperati con certezza da Mamma Lucia.

Quindi, dopo i saluti del Presidente del Comitato Felice Scermino e del Sindaco Vincenzo Servalli, i membri del Comitato in breve racconteranno il cammino fatto finora e quello ancora da fare portare al traguardo il nascente Museo dedicato a Mamma Lucia: questo alla presenza dell’ex Sindaco Marco Galdi, che istituì 2014 il Comitato, e della Direttrice della Biblioteca Comunale Barbara Modica, che ancora custodisce il materiale messo a disposizione dalla famiglia Apicella.

Sarà presentato il nuovo logo del Museo, realizzato da Mauro Paolucci e porteranno la loro testimonianza i membri delle Associazioni che attualmente si interessano dell’opera di Mamma Lucia: il Gruppo Promotore del Premio Mamma Lucia alle Donne Coraggio, il Gruppo Teatrale “Luca Barba” di Geltrude Barba, la già citata Bolla Pontificia, Cavastorie di Aniello Ragone.

Il clou della seconda parte sarà rappresentato dall’intervento dell’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, che parlerà anche delle possibilità e delle intenzioni di un’azione di beatificazione.

La manifestazione dell’Alambra ha una duplice valenza. Innanzitutto, ricordare la figura di Mamma Lucia ed esaltare il messaggio di Pace, di Amore e di Maternità universale che lei ha lanciato, un messaggio che purtroppo deve ancora essere gridato forte in questo tempo in cui tanti venti di guerra soffiano ancora. Da qui il titolo e l’immagine del manifesto, che evidenziano proprio l’attualità e la forza della speranza che emanano dalla figura sorridente di Mamma Lucia.

L’incontro intende anche fare il punto sul nascente Museo, per allestire il quale proprio il Comitato sta lavorando oramai da anni in alcuni locali dell’ex carcere concessi dal Comune. Oramai il traguardo non è lontano: il materiale da esporre (filmati, foto, bacheche, pubblicazioni, la canzone del musical, etc.) è a disposizione, i pannelli sono in allestimento, gli strumenti elettronici sono in acquisto. Tutto questo grazie alle generose offerte raccolte, nelle chiese e da tanti privati, non solo di Cava. Una prova di attaccamento commovente per la più amata dai Cavesi.

E il Museo, quando sarà, non sarà solo di Cava… e sarà un patrimonio di Umanità…

Cava de’ Tirreni (SA) – Medjugorje. Acqua, pollaio e frutteto: al traguardo la solidarietà di Cava per le nonnine di Medjugorje

Da Antonio Oliviero riceviamo e volentieri pubblichiamo.

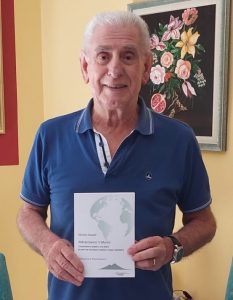

Con grande emozione possiamo annunciare che è andato finalmente a buon fine il progetto di solidarietà partito dalla nostra Città di Cava de’ Tirreni a beneficio della Casa di Riposo di Ljubuski, presso Medjugorie, guidata con amore e passione dalla nostra cara Suor Paulina Kvesic.

Tale progetto già aveva prodotto l’istallazione di una conduttura di acqua corrente e poi aveva mirato alla realizzazione di un pollaio ed alla semina e alla piantagione di circa cento alberi da frutto, per cui sarebbe stata necessario anche un ampliamento del sistema idrico.

Tutte queste cose oggi sono realtà e le cinquanta nonnine ospiti dell’Istituto possono avere una vita quotidiana più confortevole, grazie all’impegno di solidarietà di tutti quei cavesi e amici del territorio, unitamente ai soci dell’AIASM nazionale, che hanno risposto con generosità al nostro appello e che ringraziamo veramente di cuore.

Tra questi, non possiamo fare a meno di citare Padre Giuseppe Lando, che non solo ha fatto cospicue donazioni ma è andato due volte a Medjugorje nonostante fosse già ultranovantenne: un’esperienza da cui abbiamo anche tratto un libro di emozionante impatto, dal titolo “La nostra Medjugorje”.(nelle foto, le copertine del libro con gli zampilli d’acqua e don Giuseppe con Suor Paulina, Antonio Oliviero e sua moglie Lella nel luogo dove è nato il frutteto)

Dobbiamo però anche rimarcare che, se lo scopo è stato raggiunto, ed è quella la cosa più importante, la cifra raggiunta non è ancora tale da coprire tutte le spese, comunque garantite dall’Organizzazione. Se in uno slancio di generosità qualcuno fosse intenzionato a dare un’ulteriore sostegno, può telefonare ad Antonio Oliviero (3486722256) e prendere eventuali accordi. E grazie sempre, nel nome di Maria !