ambiente & territorio

SORRENTO (NA). Citizen science, volontariato e tutela della biodiversità, salpa la terza edizione di Vele Spiegate di Legambiente

Da Sorrento a Vico Equense, da Acciaroli a Scario, volontari proveniente da tutta Italia impegnati per l’estate in attività di pulizia di spiagge e ricerca scientifica in Penisola Sorrentina e nel Cilento.

Più di due mesi di viaggio lungo le coste di Campania, Toscana e nel Golfo di Corinto (Grecia) e 600 volontari in azione per sensibilizzare i cittadini sul tema del marine litter, monitorare la presenza di rifiuti e chiedere alle istituzioni di mettere in campo politiche di prevenzione e sensibilizzazione. Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con Vele Spiegate, il progetto di Legambiente che ha preso il via oggi da Sorrento (Na) e vedrà il coinvolgimento di giovani volontari che si alterneranno in attività di pulizia delle spiagge e in un monitoraggio scientifico, osservazione dei cetacei e sensibilizzazione dei turisti sulla cultura e protezione del mare.

Un’innovativa esperienza di citizen science (il contributo dei cittadini ai monitoraggi scientifici sui problemi ambientali) realizzata con il patrocinio di Enea e dell’Università di Siena , e grazie al sostegno del partner principale Novamont e del contributo di Sarim; Acquatec; Penisola Verde; Comune di Sorrento; Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni e Federazione Italiana Vela – Comitato V Zona (per la Campania)

Oltre a rappresentare una grande campagna di pulizia delle spiagge, i campi di volontariato in barca a vela per minori di Vele Spiegate è un’ulteriore e significativa esperienza di citizen science praticata da anni da Legambiente su tutto il territorio nazionale e considerata da più fonti istituzionali internazionali come una delle esperienze più avanzate al mondo, come è emerso anche nella Conferenza Onu sugli oceani a New York in cui abbiamo raccontato la nostra esperienza anche in Assemblea generale

I volontari di saranno impegnati in due campi a Sorrento per poi trasferirsi nel mese di luglio e agosto per altri tre campi ad Acciaroli,Marina di Camerota, Scario località del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Durante i campi i volontari, contestualmente alle attività di monitoraggio scientifico, saranno impegnati in una campagna di pulizia del mare e delle spiagge. In collaborazione con le amministrazioni locali e in accordo con gli enti locali di smaltimento rifiuti, dall’imbarcazione saranno raccolti, separati e portati a terra i rifiuti galleggianti. Anche le spiagge saranno oggetto delle attività attraverso l’organizzazione di eventi di clean up aperti a cittadinanza e turisti.

«Anche quest’anno Vele Spiegate sbarca in Campania per acquisire dati qualitativi e quantitativi relativi ai rifiuti presenti nelle nostre località costiere – spiega Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania. L’interesse scientifico del progetto risiede anche nelle indagini focalizzate su spiagge remote, in cui l’accesso al pubblico è ridotto. Il progetto mira ad acquisire dati qualitativi e quantitativi e saranno mappati e raccolti i rifiuti galleggianti lungo le rotte del progetto e lungo le spiagge i volontari saranno impegnati nello studio di quantità e tipologia dei rifiuti spiaggiati. Il monitoraggio dei rifiuti galleggianti (floating macro litter) e quello dei rifiuti spiaggiati (beach litter) seguono il protocollo scientifico redatto da Legambiente sulla base dei protocolli ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA. I dati raccolti, inoltre, contribuiranno al network della ricerca internazionale, nell’ambito del marine litter”

Lo scorso anno Vele Spiegate, che rappresenta la più grande opera di pulizia delle spiagge del Cilento, grazie ai volontari ha monitorato 14 spiagge del Cilento. Nel dettaglio l’indagine ha censito 2.143 rifiuti per una media di circa 1,5 rifiuti ogni metro di spiaggia. La plastica è sempre il materiale più trovato, pari al 80% del totale dei rifiuti rinvenuti, seguita da metallo (6,3%), carta e cartone (4,2%) e vetro/ceramica (4,1%). Ben il 34% di ciò che costituisce un rifiuto sulle spiagge del Cilento è rappresentato da oggetti creati per avere una vita breve. Tra questi gli oggetti monouso in plastica che utilizziamo per pochi minuti, ma se smaltiti non correttamente inquinano l’ambiente per decine o centinaia di anni come bottiglie (trovate sul 100% delle spiagge), stoviglie (sul 64% delle spiagge) e buste (sul 57%).

Per il secondo anno consecutivo la FIV Campania partner di Legambiente nel progetto Vele Spiegate. Per il Presidente V ZONA Francesco Lo Schiavo: È un’occasione importante far conoscere lo sport velico navigando lungo la costa campana ed in particolare attraversando ben tre aree marine protette,con l’obiettivo di far comprendere il significato del rispetto del nostro Mare”

“Il nostro mare- commenta Rachele Palomba Assessore all’Ambiente del Comune Sorrento– è una risorsa che, purtroppo, non sempre riusciamo a tutelare a pieno. Sono convinta che uno dei fattori importanti per valorizzare i nostri litorali sia, una volta e per tutte, prendere coscienza della portata del problema e trasmettere il giusto messaggio alle nuove generazioni, per evitare che possano ripetere gli errori commessi nel passato. È proprio grazie a iniziative come “Vele Spiegate” che riusciamo a far diventare questo un tema intergenerazionale, sul quale i giovani diventano protagonisti in prima linea a tutela della risorsa mare. Per questo sentiamo, come amministrazione, il dovere di metterlo tra le priorità politiche, per senso di responsabilità verso i nostri figli e verso chi verrà dopo di noi.“

PAESTUM (SA). Emergono i colori del tempio di Hera sul fiume Sele

La scoperta grazie ad analisi scientifiche finanziate dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico, su proposta di Confindustria Salerno.

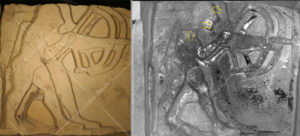

Apollo sì che aveva i capelli ed erano pure lunghi! Nonostante la metopa che lo rappresenta sembra non finita e non mostri nulla dei capelli del dio, analisi multispettrali – capaci di rendere visibile l’invisibile – hanno, invece, fatto emergere che il rilievo fu completato con l’uso di colori. Un’autentica svolta nello studio del santuario di Hera sul fiume Sele, a 9 km a nord dell’antica Paestum, luogo da dove la metopa proviene insieme a 35 altri esemplari di straordinaria importanza per la storia dell’arte greca.

Apollo sì che aveva i capelli ed erano pure lunghi! Nonostante la metopa che lo rappresenta sembra non finita e non mostri nulla dei capelli del dio, analisi multispettrali – capaci di rendere visibile l’invisibile – hanno, invece, fatto emergere che il rilievo fu completato con l’uso di colori. Un’autentica svolta nello studio del santuario di Hera sul fiume Sele, a 9 km a nord dell’antica Paestum, luogo da dove la metopa proviene insieme a 35 altri esemplari di straordinaria importanza per la storia dell’arte greca.

Una scoperta diffusa stamani – 21 giugno, presso il Dipartimento di archeologia dell’Università Federico II – e resa possibile grazie a un contributo di 24mila euro della Fondazione Mezzogiorno Tirrenico e di Confindustria di Salerno, con cui da tre anni il Parco di Paestum ha stretto contatti che hanno generato collaborazioni significative, come ha ricordato nel suo intervento la vicepresidente di Confindustria Salerno, Lina Piccolo: «Oramai da qualche anno – in una logica di complementarietà indispensabile per coniugare sviluppo culturale e attrattività territoriale – Confindustria Salerno, insieme con le sue imprese, e il Parco Archeologico di Paestum sono legate a doppio filo in iniziative congiunte che puntano alla valorizzazione dello splendido potenziale artistico e turistico del nostro territorio».

Le analisi archeometriche, tuttora in corso, dimostrerebbero che le metope oggi esposte nel Museo Archeologico di Paestum fossero dipinte e successivamente montate su un tempio. Era questo uno dei numerosi snodi che ancora circondano la storia dell’importante santuario di Hera presso la Foce del Sele, fondato – secondo la leggenda – da Giasone. C’era, per l’appunto, chi sosteneva che le stesse metope non avessero mai superato lo stato di bozza.

«Oggi invece possiamo essere certi – ha dichiarato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco nel suo intervento – che le metope facessero parte di un grande tempio, all’inizio dell’architettura dorica in pietra degli anni 570/60 a.C.. Si tratta di un’altra prova del contributo fondamentale che le aree coloniali dell’Italia meridionale e della Sicilia hanno dato alla formazione dell’architettura dorica nel mondo greco».

Tra i relatori della conferenza anche Bianca Ferrara, professoressa presso la Federico II, da anni impegnata in un progetto di archeologia globale proprio sul sito del famoso santuario di Hera, nonché Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco di Pompei e professore ordinario presso lo stesso Ateneo federiciano, cui erano affidate le conclusioni. «Ho sempre sostenuto che i Parchi e i Musei archeologici abbiano un ruolo fondamentale nella ricerca, compito che il direttore Zuchtriegel sta interpretando in maniera eccellente, rinsaldando le collaborazioni con l’università e il dialogo con le istituzioni, indispensabili per agevolare lo sviluppo della ricerca, senza la quale non ci sarebbe né avanzamento nella conoscenza, né valorizzazione».

Il progetto delle indagini multispettrali, realizzato insieme al CNR di Pisa e alla Pegaso s.r.l., è stato finanziato dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico, presieduta da Giuseppe Rosa che, dopo aver illustrato la mission della fondazione tesa a rafforzare la capacità di proposta del mondo produttivo campano, e a fornire, allo stesso tempo, supporti decisionali ai suoi soci nell’attuazione di progetti e di policy orientate alla crescita, ha commentato entusiasta i risultati delle indagini: «Sono certo che gli esiti susciteranno molto interesse e faranno discutere al di là dell’ambito specialistico, anche perché stiamo parlando di uno dei più antichi templi dorici in pietra, risalente al 570 a.C., dedicato a Hera Argiva, dea dell’amore fecondo. Il prestigio che il Parco Archeologico ha saputo conquistarsi negli ultimi anni, non potrà che aumentare anche in prospettiva, dando ulteriore impulso dalle iniziative in cantiere».

Campania, un mare di illeciti

La Campania “maglia nera” per Mare Monstrum. In aumento i predoni del mare +34% rispetto lo scorso anno.

Legambiente presenta la fotografia dello stato delle coste campane colpite da

cemento, scarichi fognari, depuratori malfunzionanti, pesca illegale, navigazione fuorilegge.

Più di nove reati al giorno, uno ogni 160 minuti, sette infrazioni per ogni km di costa. Un assalto alle coste campane pari ad un totale di 3.483 infrazioni accertate nell’ultimo anno, maglia nera a livello nazionale. Numeri da brivido nel dossier Mare Mostrum 2018 di Legambiente, una fotografia dello stato del mare campano, con le nostre coste colpite dagli scarichi inquinanti delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente, dal cemento illegale che non viene demolito. Ma anche dai pescatori di frodo che fanno razzie e dai diportisti che sfrecciano su barche, motoscafi e moto d’acqua senza alcun rispetto per il codice della navigazione.

Più di nove reati al giorno, uno ogni 160 minuti, sette infrazioni per ogni km di costa. Un assalto alle coste campane pari ad un totale di 3.483 infrazioni accertate nell’ultimo anno, maglia nera a livello nazionale. Numeri da brivido nel dossier Mare Mostrum 2018 di Legambiente, una fotografia dello stato del mare campano, con le nostre coste colpite dagli scarichi inquinanti delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente, dal cemento illegale che non viene demolito. Ma anche dai pescatori di frodo che fanno razzie e dai diportisti che sfrecciano su barche, motoscafi e moto d’acqua senza alcun rispetto per il codice della navigazione.

Nel 2018 il mare campano ha subito un vero e proprio attacco frontale, con 3.483 infrazioni, il 34% in più rispetto all’anno precedente. Aumento che si ripercuote anche sul dato delle persone arrestate o denunciate 4.141 (+45,6% rispetto al 2017) e su quello dei beni sequestrati 1.397 (+45,6%).

In Campania – denuncia Legambiente – i reati più contestati sono quelli al ciclo dei rifiuti, inteso soprattutto come scarichi illegali e cattiva depurazione sopra ogni altro, e legati al ciclo del cemento, abusivismo edilizio. I primi valgono il 45,6% del totale, i secondi il 40,7%. A seguire, si piazza la pesca illegale, con il 8,5% e le infrazioni legate alla nautica da diporto, con il 5%.

Anche per quanto riguarda le infrazioni legate al c.d. “ciclo dei rifiuti”, in particolare scarichi inquinanti e mala depurazione, la Campania non teme rivali: sono1.589 le infrazioni accertate (+ 18% rispetto lo scorso anno) e con un incremento del 20% per quanto riguarda le persone denunciate o arrestate ben 1.703 mentre sono 887 il numero dei sequestri.

L’edilizia senza regole è una piaga di cui il nostro Paese stenta a liberarsi e che fa orribile mostra di sé lungo i litorali più belli: la politica clientelare cerca ancora di sanare le case abusive, si demolisce poco o nulla e si condanna all’isolamento e alla sconfitta elettorale i pochi sindaci che lo fanno.

La Campania detiene anche il primato specifico del cemento illegale sulle coste, con il 20,4 % dei reati accertati in Italia. Qui si registra un vero e proprio record di infrazioni 1.419 con un allarmante aumento del 102% rispetto lo scorso anno con 1.930 persone denunciate e arrestate e 320 i sequestri effettuati. Un’impennata rispetto allo scorso anno, dovuta anche all’inserimento, per la prima volta, dei dati forniti dai Carabinieri tutela del lavoro sui cantieri, in materia di abusivismo, caporalato edile.

“Questo dossier- commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania– ci restituisce uno spaccato di illegalità, purtroppo, ancora troppo rilevante, indice del fatto che contro i “nemici del mare” è necessario alzare il livello, non solo della repressione dei reati, ma anche della vigilanza preventiva. Sono numeri che non danno scampo, che ci dicono che bisogna fare di più e meglio. Che bisogna mettere in campo un’azione più incisiva, a cominciare da una maggiore collaborazione tra associazioni, enti locali, forze di polizia. Senza dimenticare il ruolo strategico dei singoli cittadini che devono riappropriarsi della responsabilità di segnalare gli episodi di illegalità, intesa come dovere ma anche come diritto a un ambiente più sano, pulito e bello. Per questo- conclude Mariateresa Imparato– Legambiente anche quest’anno farà la sua parte, con il varo di Goletta Verde, la storica campagna itinerante che denuncia gli scempi e promuove le esperienze positive lungo le coste della penisola e che “a bordo” avrà per la prima volta il progetto Volontari X Natura (www.volontaripernatura.it), con cui tutti possono diventare sentinelle dell’ambiente, segnalando in modo circostanziato discariche, condotte sospette e altre forme di illegalità.”

Il dossier di Legambiente evidenzia anche altre forme di illegalità che colpiscono il mare campano:sul fronte della pesca di frodo, una pratica molto diffusa e che produce effetti nefasti, non solo sull’ecosistema e la biodiversità, ma anche sulla salute dei consumatori e sull’economia del Paese: la Campania si assesta a metà classifica con 299 infrazioni e 299 persone denunciate e arrestate e 53 sequestri. Esiste infine un altro, non trascurabile, nemico del mare. Ci sono i diportisti incapaci e ci sono i pirati del mare, che viaggiano sui propri natanti sprezzanti delle regole e della vita delle persone che incrociano lungo la loro rotta. Motoscafi e moto scooter sono i principali imputati: solcano le onde introducendosi in aree off limits di delicati ecosistemi, come quelli delle aree marine protette, oppure navigano troppo vicino alla costa, mettendo in serio pericolo la vita di inconsapevoli bagnanti. A svettare in questa classifica c’è il Lazio che con 439 infrazioni accertate, detiene il 21,9% del totale. La Campania è quinta con 176 infrazioni . 209 persone denunciate e arrestate e 137 sequestri.

Con la presentazione del dossier prende il via l’estate di impegno di Legambiente con il viaggio della Goletta Verde di Legambiente che farà tappa in Campania il 2 agosto a Scario, 4 agosto ad Acciaroli per concludere il suo viaggio il 5 e 6 agosto a Procida, e prosegue con Vele spiegate, il progetto di campi di volontariato in barca vela in Penisola Sorrentina e nel Cilento con volontari provenienti da tutta Italia impegnati per tutta l’estate in attività di pulizia di spiagge e fondali e ricerca scientifica. E ancora con la storica campagna di informazione e sensibilizzazione Riciclaestate, per parlare di raccolta differenziata nelle località turistiche della regione.

VALLE DELL’IRNO (Salerno). FestAmbiente Natura 2019, “Forum Parchi – aree protette, green community e bioeconomia in Campania”

L’allarme di Legambiente Onlus: a rischio la Biodiversità e le 10 proposte al governo regionale per il rilancio delle aree protette.

«C’è ancora bisogno di parchi?»: è l’interrogativo posto durante il “Forum sui Parchi – aree protette, green community e bioeconomia in Campania”, durante il quale Legambiente Campania ha lanciato l’allarme sul rischio della perdita della biodiversitàcon relativo documento in 10 punti da sottoporre al governo campano per il cambiamento delle aree protette regionali e l’innovazione sostanziale dei Parchi che, in termini economici, rappresentano il 7% del PIL mondiale.

I presidenti degli 11 parchi della Campania si sono confrontati nel corso del focus promosso in occasione di “Festambiente Natura 2019 – Parchi e aree protette”, il primo ecofestival della Valle dell’Irno, promosso da Legambiente Campania in sinergia con Legambiente Valle dell’Irno, circolo che quest’anno compie 30 anni di attività.

“Dove stiamo andando nella conservazione della biodiversità? Cosa significa perdere la biodiversità? E’ un allarme fondamentale – spiega Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette Legambiente – La conservazione delle diversità bio racconta di un clima che sta condizionando gli habitat, con specie che si adattano ed altre che scompaiono. Si pensi alle api che sono degli impollinatori fondamentali. I Parchi nella conservazione hanno avuto un ruolo determinante, attori protagonisti della salvaguardia, necessitano però di innovazione e miglioramento, realizzando la connessione con i luoghi e le comunità. I parchi, se non sono player territoriali, diventano una zavorra. Le aree protette sono la banca del bene comune, le strutture della bioeconomy, dell’ecoturismo e della bioagricolutura (circa 250mila imprese agricole registrate da UnionCamere nelle aree protette)”. E in riferimento alla Campania aggiunge: “È necessaria una riflessione corale. Il testo della Regione che intende accorpare i parchi regionali in un unico grande parco è fuori da ogni logica. Anzi come Legambiente ci stiamo muovendo per creare nuovi parchi, come quello del Matese, allargare le aree del cilentano e prevedere un’area protetta per la penisola sorrentina-amalfitana”.

Lancia un grido d’allarme per il riscatto delle aree interne anche il presidente di Legambiente Valle dell’Irno, Antonio D’Auria: “Cosa possiamo fare di diverso?”, incalza, evidenziando le continua attività di salvaguardia e di denuncia svolta dai volontari dal circolo che quest’anno festeggia 30 anni dalla fondazione, in particolare rispetto all’Oasi Naturalistica di Frassineto.

Sulla percezione dei parchi e sulla diffusione della consapevolezza nei cittadini insiste il presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, che sottolinea la storia e l’impegno del circolo della Valle dell’Irno e di tutte le esperienze campane che moltiplicano il senso di appartenenza alle aree protette: “Prima i parchi era uno scrigno chiuso, oggi sono fruibili. Partecipano alla lotta alle emergenze mondiali e ai cambiamenti climatici. C’è bisogno di sostenerli per la manutenzione. Stiamo provando a sostenere il dialogo tra i presidenti delle riserve, Legambiente e le comunità. Si continua a parlare di urgenza plastica, una risposta sarebbe non erogare fondi a sovvenzioni alle sagre che la utilizzano. Nelle prossime settimane ci saranno le barche a vela nella penisola sorrentina e in Cilento per l’avvistamento plastica, per l’antincendio. Nei parchi si fa innovazione, agricoltura biologica, comunità energetica e a breve usciremo con il dossier comuni rinnovabili. Occorre tracciare nuove strade. Il 7% del Pil mondiale fa riferimento alla biodiversità: dobbiamo fare occupazione attraverso la protezione dei territori”.

Presenti tutti i presidenti dei parchi, in dialogo con i vertici di Legambiente Campania e il presidente Mariateresa Imparato: Antonio Briscione, presidente della Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro”; Gregorio Romano, direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e aree marine protette di santa Maria di Castellabate e Baia degli Infreschi e della Masseta; Giovanni Sabatino, presidente della riserva naturale Foce Volturno – Costa di Licola, Lago Falciano; il capitano Alberto Mandrillo della Capitaneria di Porto di Salerno; Fabio Guerriero, presidente del parco dei Monti Picentini; Pasquale Raia, responsabile regionale aree protette, Francesco Iovino, presidente del Parco regionale del Partenio;Antonio Crescenzo, presidente del Parco del Fiume Sarno; Luigi Maria Verrengia, presidente parco Roccamonfina – Foce Garigliano.

Tanti i temi discussi, dalla mobilità sostenibile, alla gestione diretta , alla desertificazione post agricoltura intensiva, la necessità di rendere le aree protette fruibili e l’attività legislativa da rilanciare, la necessità di un Piano del Parco e l’incidenza Plastic Free come azione propulsiva. E ancora know how e centro di raccolta dati nel tentativo di contrasto all’abusivismo e alle attività illegali, come nel caso delle capitanerie di porto.

Immagina una “destinazione specifica di area protetta per l’Oasi di Frassineto da portare avanti”, il consigliere regionale Tommaso Amabile, che si sofferma sugli interventi messi in campo dal governo della Campania e quelli da incentivare. Si sofferma sull’attività di sensibilizzazione e di sostegno svolta dal comune di Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa, ricordando che “il Frassineto appartiene a tutta la Valle dell’Irno”.

IL DOCUMENTO LEGAMBIENTE ONLUS (estratto):

“La rete dei parchi e della aree protette è nata dalla duplice necessità di arrestare i vasti processi di degradazione in atto e partire dall’uso sostenibile del territorio, dalla risorse più preziose quali biodiversità, acqua, suolo – si legge nel documento elaborato – Parchi come infrastrutture della green economy, come esempi virtuosi di un modello di governo del territorio che potrebbe e dovrebbe allargarsi a tutto il territorio, bel oltre i confini delle aree protette. Riportare quindi le aree protette della Campania dall’oblio, complice l’inadeguatezza legislativa, alla rinascita. Perché negli ultimi anni la riduzione dei finanziamenti pubblici, la precarizzazione della governance e l’uso disinvolto dei commissariamenti hanno messo a rischio lo stesso funzionamento ordinario delle aree protette regionali. Più volte disattesi gli adempimenti fissati dalle direttive comunitarie per il completamento della rete natura 2000, danneggiando il sistema delle aree protette anziché sostenerlo con azioni coerenti per la tutela della biodiversità.

LE 10 PROPOSTE:

«Chiediamo che la Regione Campania assuma coerenti e concreti impegni, a cominciare da quelli di bilancio per un settore che è invece fondamentale per l’economia. In particolare la Regione deve:

- Rilanciare e razionalizzare il sistema regionale integrandolo maggiormente con la rete Natura 2000, trasferendo la gestione e le risorse delle aree natura 2000 alle aree protette;

- Introdurre opportune modifiche alla legge regionale sulle aree protette;

- Creare un capitolo di bilancio dedicato alle aree protette regionali con risorse adeguate per strutturare gli enti parco attraverso piante organiche stabili e governance coerenti, e assegnare alle aree protette fondi straordinari attraverso misure specifiche della Programmazione comunitaria e migliorando le esperienze fatte attraverso i PIRAP;

- Creare un Osservatorio regionale per la biodiversità, le aree naturali e le aree Unesco per una gestione integrata del capitale naturale della Campania, e rivedere la composizione e la struttura degli attuali strumenti conoscitivi e di governance di livello regionale (Comitati, osservatori faunistisci, etc..);

- Implementare le dotazione di personale dell’Ufficio regionale Parchi e Riserve;

- Finanziare il Piano triennale di educazione ambientale, e finanziare gli orti botanici, i Centri di Educazione Ambientali ed i CRAS riconosciuti;

- Valorizzare le strategie ed i progetti di rete tra le aree protette, nazionali o regionali e le comunità locali;

- Valorizzare le esperienze e il contributo delle associazioni ambientaliste nella gestione diretta del capitale naturale, nella sua prevenzione e valorizzazione;

- Promuovere azioni per la bioeconomia e la green economy valorizzando le produzioni biologiche e di qualità;

- Rafforzare il ruolo delle comunità locali sostenendo la nascita delle green community e puntando sullo sviluppo delle aree interne e delle economie locali».

CAVA DE’ TIRRENI (SA). Asilo di mendicità, al via il recupero

Sono in corso i lavori di consolidamento statico e recupero dello storico seicentesco edificio alla località San Lorenzo che, a fine ottocento, fu trasformato in Asilo di Mendicità e successivamente in istituto scolastico.

Dopo il terremoto del 1980, l’edificio fu destinato ad ospitare famiglie terremotate e, nel corso dei decenni, alle meno abbienti, l’ultima delle quali fino a poche settimane fa.

L’immobile è stato inserito nel Programma Integrato Città Sostenibile (PICS), finanziato dalla Regione Campania con circa 14 milioni di euro, per la realizzazione di un polo sociale con un investimento di circa 3.4 milioni di euro.

La struttura sarà dedicata alla prevenzione, promozione e tutela della salute, con un micro nido, una casa famiglia, in particolare alle gestanti e madri con bambini che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto, laboratori e ambulatori sociali.

“Un grande intervento di recupero di uno edificio storico della città che era diventato un luogo degradato e abbandonato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – e che si inserisce nel solco della chiusura e bonifica dei campi containers. Un ulteriore passo avanti nella direzione della svolta che ci permette di riconsegnare ai cavesi un complesso monumentale ricondotto alla bellezza originaria e trasformato in un polo destinato al sociale con servizi per i cittadini e le famiglie”.