PoesiadelNovecento – I Contemporanei

Poesie di poeti noti e meno noti del panorama letterario italiano … di Antonio Donadio

E se per Natale regalassimo un libro di poesia?

E se questo Natale regalassimo un libro di Poesia, quella Vera? Ecco di seguito sei suggerimenti di sei libri -quattro di liriche, un’antologia e un saggio- di altrettanti importanti poeti contemporanei. E non si venga a dire, come affermano “autorevoli” conduttori /giornalisti televisivi: “ i poeti di oggi sono i cantautori!” Sarebbe molto più onesto se dicessero di ignorare la poesia contemporanea, di non leggere libri di poesia, presi come sono a pubblicizzare e lanciare – a volte, entusiasticamente- libri d’improvvisati (e, spesso, improponibili) autori: cantanti, attori, calciatori, tronisti (!), influenzer (?)…Lo scrivere è una cosa seria, è un’arte, non si diventa poeti e romanzieri dall’oggi al domani confidando su una popolarità che arriva da altri campi, altre professioni! E’ triste pensare che ciò che scriveva Leopardi è oggi più che mai attuale che “un secolo impoetico “– e aggiungerei: come il nostro- “voglia una poesia non poetica”.

Avrei potuto consigliare tanti altri titoli di tanti altri bravissimi poeti (e anche amici personali), ma la scelta è caduta su alcune recenti pubblicazioni che vale la pena possedere nella propria libreria e, perché no, farne oggetto, come dicevo, di regalo. Mi limiterò alla sola indicazione bibliografica per ognuno dei poeti consigliati e citati rigorosamente in ordine alfabetico:

Giuseppe Conte Non finirò di scrivere sul mare, Mondadori, 2019, pagine 152, prezzo Euro 18,00

Maurizio Cucchi Sindrome del distacco e tregua, Mondadori, 2019 -pagine 112, prezzo Euro 18,00

Milo De Angelis Tutte le poesie (1969-2015) Mondadori 2017, pagine 442, prezzo Euro 22,00

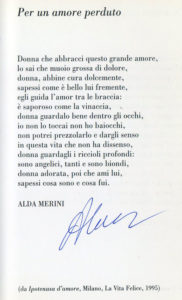

Vincenzo Guarracino (a cura di) Poeti per l’Infinito DiFelice Edizioni 2019 pagine 183 prezzo Euro 20,00

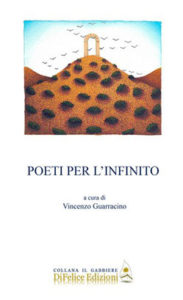

Valerio Magrelli Le cavie. Poesie 1980-2018 Einaudi 2018, pagine 656 Euro 17,00

Pinio Perilli Il cuore animale, saggio, Empiria, 2016 pagine 216 Euro 20,00

Concludo citando ancora Leopardi: un libro di Poesia “aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita “.

Dieci anni fa, moriva Alda Merini. Il ricordo di Antonio Donadio

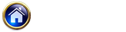

PER UN AMORE PERDUTO

Donna che abbracci questo grande amore,

lo sai che muoio grossa di dolore,

donna, abbine cura dolcemente,

sapessi come è bello lui fremente,

egli guida l’amor tra le braccia:

è saporoso come la vinaccia,

donna guardalo bene dentro gli occhi,

io non lo toccai non ho baiocchi,

non potrei prezzolarlo e dargli senso

in questa vita che non ha dissenso,

donna guardagli i riccioli profondi:

sono angelici, tanti e sono biondi,

donna adorata, poi che ami lui,

sapessi cosa sono e cosa fui.

Alda Merini

(da Ipotenusa d’amore, Milano, La Vita Felice, 1995)

La poetessa Alda Merini nata il 21 marzo del 1931“ Sono nata il ventuno a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenare tempesta”, amava ripetere spesso che voleva morire “ in un giorno importante”, e così accadde: si spense, all’età di settantotto anni, il 1° novembre del 2009 presso all’Ospedale San Paolo di Milano. Tra pochi giorni, quindi, ricorre il decennale della sua morte e questo vuole essere un piccolo affettuoso ricordo della “poetessa dei navigli” su cui tanto si è detto e scritto, a proposito e non. Ho incontrato Alda Merini una sola volta. Fu in occasione della pubblicazione del mio libro Versi d’amore, cento liriche d’amore di poeti italiani del Novecento (San Paolo 2002) in cui avevo antologizzato la poesia qui riportata. In verità, la poetessa non venne alla presentazione ufficiale avvenuta presso la Fenac di Milano cui intervennero molti amici e poeti tra cui Maurizio Cucchi, Vincenzo Guarracino, Vivian Lamarque, Roberto Mussapi, Antonio Riccardi, Marco Beck, Silvio Riolfo Marengo, Raffaele Crovi, ma la ritrovai al mio fianco in un’altra occasione in un caffè letterario di Bergamo. Cortesemente accettò di autografare la pagina del mio libro con la sua poesia e fu così che ebbi l’occasione di scambiare qualche battuta. Mi sembrò una donna molto fragile, desiderosa solo di dispensare malinconici sorrisi seguiti subito dopo, semmai, da un’occasionale reprimenda verso il suo interlocutore di turno quasi ad ammonire che la debolezza di un veloce sorriso è solo un momento transitorio come la vita stessa. Così fece con me, dopo avermi ringraziato per l’inclusione nell’antologia da me curata, mi salutò frettolosamente passando ad altro. Tra i tanti omaggi che, in questi giorni, vengono rivolti ad Alda Merini, mi piace sottolineare quello che le ha reso un suo vecchio amico, Giacomo Barbieri attraverso una mostra documentaria a lei dedicata presso Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda (19/27 ottobre) con la collaborazione dell’istituto internazionale di Studi Liguri e degli Amici del Museo-Bibloteca Clarence Bicknell. Mostra tenutasi già a Bordighera Book Festival nel settembre del 2014. Barbieri ha accompagnato la mostra con un piccolo libretto di memorie personali in cui scrive: “Dedico i miei ricordi ad una signora che, malgrado una vita tribolata, aveva rapporti interpersonali di buonsenso, cortesia e amicizia.”

Alda Merini: nome completo Alda Giuseppina Angela Merini (Milano, 1931-2009) poetessa, scrittrice, aforista. Ha scritto tantissimo tanto da essere, per taluni, colpevole d’inflazionare il mercato a scapito della qualità del prodotto. Cito, quindi, solo qualche libro tra i più famosi: Ipotenusa d’amore, con quattro disegni di Massimo O.Geranio, La Vita Felice, Milano 1992; Ballate non pagate a cura di Laura Alunno, Einaudi, Torino 1995; La pazza della porta accanto, Bompiani, Milano, 1995; Aforismi e magie, disegni di Alberto Casiraghi, Rizzoli, Milano 1999; La voce di Alda Merini. La dismisura dell’anima. Audiolibro. CD audio. Milano, Crocetti, 2004; Nuove magie: aforismi inediti 2007-2009, Rizzoli, Milano 2010.

Le ultime mirabili parole del cavese gen. Sabato Martelli Castaldi alla Malga Lunga presso Bergamo

Non una poesia, questa volta, ma un sublime insegnamento d’amore universale.

Quando il tuo corpo

non sarà più, il tuo

spirito sarà ancora più

vivo nel ricordo di

chi resta. Fa che

possa essere sempre

di esempio.

Queste le ultime parole, l’ultimo messaggio che il generale Sabato Martelli Castaldi, il 24 marzo 1944, lasciò scritto sul muro della cella del carcere di via Tasso a Roma prima di essere trucidato presso le fosse ardeatine assieme ad altri 335 vittime innocenti – militari italiani, civili, ebrei, prigionieri politici, detenuti comuni – dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia per l’attentato di via Rasella compiuto il giorno prima per opera di partigiani in cui erano rimasti uccisi 33 soldati dell’esercito tedesco.

Ricordiamo chi era il generale Sabato Martelli Castaldi.

Nato a Cava de’ Tirreni nel 1896, fu dapprima generale di brigata aerea regia poi indomito partigiano. Entrato, dopo l’8 settembre del 1943, nel Fronte militare clandestino, nel gennaio del ’44, assieme ad un altro partigiano, per scagionare il proprietario di un polverificio accusato ingiustamente dai tedeschi di aver fiancheggiato i partigiani, si era volontariamente presentato al carcere di via Tasso. Rinchiuso nella cella numero 1, fu lungamente sottoposto ad atroci torture prima dell’orribile epilogo del 24 marzo. Cella n 1 in cui lasciò scritto sul muro quel sublime messaggio.

Parole che oggi, riportate su un drappo rosso a mo’ d’imperitura bandiera, sventolano presso la Malga Lunga, un piccolo museo della Resistenza ubicato in un ex rifugio montano situato tra le valli Cavallina, Borlezza e Gandino in territorio bergamasco. L’ ex rifugio fu una roccaforte partigiana. Al culmine di violenti scontri, in seguito al rastrellamento messo in atto da un plotone della Legione Tagliamento, 13 valorosi partigiani, il 21 novembre del 1944, furono fucilati ne pressi di Lovere. La Malga Lunga ristrutturata, poi, ad opera di ex partigiani in onore dei compagni caduti, è diventata una sorta di santuario della Resistenza dedicata ai “13 Martiri di Lovere”.

Solo un’estrema sintesi, questa mia, di vite coraggiose ed esemplari cui tutti dobbiamo il dono della nostra libertà.

Un grazie particolare al bergamasco prof. Edoardo Del Bello, che, graziosamente, ha voluto farsi testimone di questo fraterno sventolio nella foto qui riportata.

Una “fresca” poesia di Giorgio Soavi in questa torrida estate

Non so quanti lettori ricordino il poeta Giorgio Soavi, forse pochissimi. Poeta, che secondo me, vale la pena riscoprire: sorprendentemente moderno nel linguaggio e nei contenuti.

Attraverso l’uso di esplicite citazioni di versi notissimi di alcuni Grandi del passato, egli, per dirla con le parole di Giuliano Gramigna, “profitta con arguzia, centrando quasi sempre il colpo, di innesti alti che sono vere e proprie citazioni, appena beffarde” mescolandole a situazioni di vita quotidiana infarcite di termini di uso comune come rubinetti, penne biro, telefoni, tv.

Senza mai scadere nel banale, Soavi riveste questi oggetti di una dignità autonoma non filtrata d’icastiche rappresentazioni simboliste.

La poesia che ho scelto riporta in apertura il primo verso del celeberrimo idillio leopardiano “L’infinito”, (ricordiamo che quest’anno ricorre il bicentenario della sua composizione), ma già dal secondo verso, si assiste a un salto tematico e lessicale che si riveste di un’originale “beffarda” connotazione poetica.

Sempre caro mi fu

l’animale peloso,

segugio di casa

e fuori, se,

chinato nel suo angolo

mangia con un rumore

che, per amor tuo,

vorrei tanto imitare,

gli occhi soddisfatti,

il naso nero e fresco

il suo riposo, a terra.

E che riposo.

Sta fra i tuoi piedi

come chi sogna

di aver scavato il buco

e affonda il viso fra le tue

dita sepolte nelle scarpe.

Giorgio Soavi

(da Poesie per noi due. Ventidue illustrazioni di Renato Guttuso, Rizzoli 1980)

In questa poesia Soavi con sottile grazia mista a una sorta di sfrontata spavalderia, si augura di poter essere lui “l’animale peloso”, ovvero il suo cane, invidiato per quegli “occhi soddisfatti” per quel “suo riposo a terra”. Se ne sta tra i piedi dell’amata moglie Lidia, “come chi sogna/di aver scavato il buco” (velato riferimento al sogno montaliano di “cercare una maglia rotta nella rete” ) e fiero affonda il viso fra le” dita sepolte nelle scarpe”.

E’ un’immagine lieve, tenue, che suggerisce un momento di pausa nel ritmo convulso del giorno; un momento di serenità laddove l’appagamento del cane è spiato e rivestito di una trasposizione poetica da parte dell’uomo che da semplice spettatore sa, tuttavia, di essere partecipe di quel “salutare” clima familiare.

Un idillico momento d’aria fresca che Giorgio Soavi ci regala in un torrido pomeriggio d’agosto.

Giorgio Soavi, nato a Broni (Pavia) nel 1923 e morto a Milano nel 2008, è stato poeta, scrittore, saggista, giornalista. Collaboratore e amico di Indro Montanelli, si narra che fu lui a suggerire a quest’ultimo il titolo del quotidiano “Il Giornale” mentre Montanelli pensava a un altro nome: “ La Posta”.

La moglie Lidia, cui è dedicato il libro da cui è tratta la poesia in oggetto, era figlia di Adriano Olivetti.

Tra i libri di poesia citiamo: L’America tutta d’un fiato, Mondadori 1959; La moglie che dorme, Mondadori 1963; Che amore e’, Garzanti 1988; Nella tua carnagione, ES 2005 Tra i romanzi: Le spalle coperte, Neri Pozza 1951; Sirena, Longanesi 1966; Memorie di un miliardario, Milano 1975; Un amore a Capri, Rizzoli 1981; Il Conte, Longanesi 1983, dedicato al suocero Adriano Olivetti.